Ein blinkendes Andreaskreuz

Licht und Animationen sind immer ein gern gesehener Hingucker einer Modellbahn, letztlich sind es die

Details, die einen interessanten Eindruck erzeugen. Ein Bahnübergang mit beweglichen Schranken

gehört ganz sicher dazu.

Aus technischer Sicht geht es eine Nummer kleiner mit einem Andreaskreuz und blinkenden

Warnlichtern. Mit wenigen elektronischen Bauteilen läßt sich eine solche Schaltung aufbauen.

Jeder, der mit einem Lötkolben umgehen kann und schon mal einen Widerstand, einen Kondensator

und einen Transistor gesehen hat kann auch ein blinkendes Andreaskreuz realisieren. Die Kosten

betragen weniger als 2,- €.

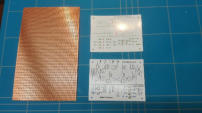

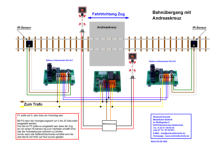

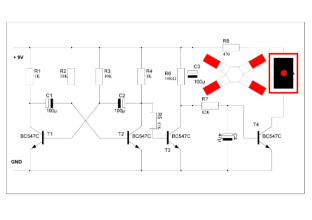

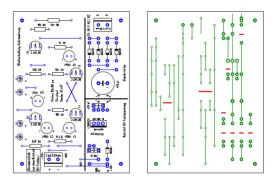

Die Schaltung ist für 9 V Gleichstrom ausgelegt. Die Abbildungen rechts zeigen den Schaltplan und

das Layout mit Vorder/Bestückungsseite und Rück/Lötseite für eine gewöhnliche

Streifenrasterplatine. Darunter die Variante mit integriertem Gleichrichter und 9 V Netzteil, d.h., die

Schaltung kann sowohl an Wechselstrom als auch mit einer höheren Eingangsspannung betrieben

werden. Die folgende Stückliste und Bauanleitung beschreibt die Schaltung ohne Netzteil/Gleichrichter.

Stückliste

C1

= 100µ

T1

= BC547C

R1

= 1K

R5

= 47K

C2

= 100µ

T2

= BC547C

R2

= 10K

R6

= 10KW

C3

= 100µ

T3

= BC547C

R3

= 10K

R7

= 82K

C4

= 47µ

T4

= BC547C

R4

= 1K

R8

= 470

Bis zu 4 rote LEDs und 4 zweipolige Stiftleisten, 1 Streifenrasterplatine, eine zweipolige Klemme, ein

paar Drahtbrücken mit Isolierung (normales Eisenbahnkabel geht auch),

4 Distanzhülsen 5 mm und 4 Holzschrauben 2x12 mm zur Befestigung vervollständigen die

Bedarfsliste.

Stückliste Version mit Netzteil/Gleichrichter (zusätzlich)

5 Dioden 1N4001

1 Kondensator 470µ

1 Spannungsregler 7809

1 Elko 470µ

1 Kondensator 100µ

PDF Bestückungsplan 1:1 zum Ausdrucken ohne Netzteil/Gleichrichter.

PDF Bestückungsplan 1:1 zum Ausdrucken mit Netzteil/Gleichrichter.

Hinweis: Die rechts abgebildeten Zeichnungen sind für den Druck in den benötigten Proportionen nicht

geeignet!

Beim Ausdruck ist darauf zu achten, dass der Drucker die wahre Größe ausgibt, andernfalls werden die

Löcher für die Bauteile (Raster 2,54 mm) nicht mit denen der Platine fluchten. Normales Papier reicht

aus, besser geeignet ist Fotopapier.

Bedeutung der Druckfarben

Schwarz:

Bauteile

Blau:

Drahtbrücken (z.B. isolierter Klingeldraht, Kurzschlußgefahr!)

Grün:

Leiterbahnen (nur zur Orientierung)

Rot:

WICHTIG: Die Leiterbahnen müssen an diesen Stellen

unterbrochen werden, z.B. mit Hilfe eines kleinen Fräsers

Die gedruckte Rückseite (grün/rot) wird nur zur Lokalisierung der zu unterbrechenden Kupferbahnen

benötigt.

Bauanleitung

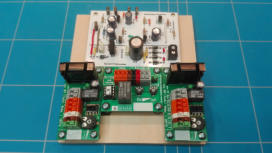

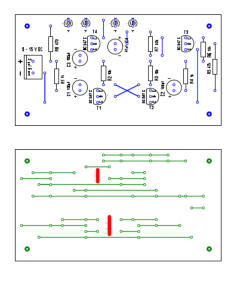

Hinweis: Die Fotos zeigen die Variante mit integriertem Netzteil und Gleichrichter, die Vorgehensweise

ist gleich.

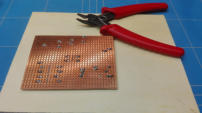

Platine vorbereiten

•

PDF 1:1 ausdrucken und mit einem Cuttermesser entlang des Rahmens den Druck heraustrennen

•

die 4 Befestigungsringe (außen) der Rückseite (grün/rot) mit einem Stichel durchstoßen

•

die Rückseite mit Draht möglichst passgenau auf der Kupferseite der Platine befestigen

•

das benötigte Stück Platine aussägen

•

die Kupferschicht der Leiterbahnen (nicht die ganze Platine!) an den rot markierten Stellen

durchtrennen, die gedruckte Rückseite wird nicht mehr gebraucht

•

die Vorderseite (schwarz/blau) wie zuvor die Rückseite passgenau auf die andere, nicht mit Kupfer

beschichtete Seite der Platine kleben, als Kleber genügt ein Pritt-Stift

•

die Platine auf ein Stück weiches Restholz legen und sämtliche Ringe mit dem Stichel durchstoßen

Platine bestücken

Die Reihenfolge der zu verarbeitenden Bauteile sollte aus praktischen Gründen von niedrig nach hoch

organisiert werden.

Transistoren, Elkos und LEDs müssen richtig gepolt verarbeitet werden, also den Aufdruck beachten!

•

Transistoren in der verwendeten Bauform sind auf einer Seite abgeflacht

•

Elkos haben unterschiedlich lange Drähte und die Minus-Seite (kurzer Draht) ist deutlich

gekennzeichnet

•

LEDs haben auch unterschiedlich lange Anschlussdrähte, der längere markiert die

Anode/Plus-Seite

•

den Widerständen ist die Einbaurichtung egal, aber die Werte müssen beachtet werden, z.B.

unterscheidet sich ein 470 Ohm Widerstand von einem 470 KiloOhm Exemplar nur durch einen

einzigen andersfarbigen Ring, im Zweifel durchmessen

•

zuerst die Drahtbrücken einbringen, verlöten und mit einem Seitenschneider abknipsen

•

die Widerstände passend biegen (die gelbe Lehre in Abb. 4 ist ein praktischer Helfer) und verlöten,

Drahtenden kürzen

•

Transistoren, die Klemme und die Stiftleisten verarbeiten

•

Elkos einlöten

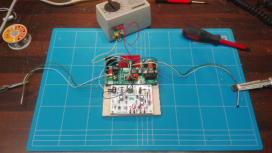

Funktionsprobe

•

alle Lötstellen überprüfen, es darf kein Lötzinn die benachbarte Leiterbahn berühren

•

ggf. mit einem Multimeter auf Kurzschlüsse überprüfen

•

polungsrelevante Bauteile auf korrekte Einbaulage überprüfen

Wenn die Überprüfung keine Fehler aufdeckt

•

eine rote LED polungsrichtig (der lange Draht ist die Anode/Plus) einstecken

•

Version ohne Netzteil: 9 V (Gleichstrom) an die Klemme geben (z.B. 9 V Blockbatterie,

9 V Steckernetzteil), Plus und Minus beachten

•

Version mit Netzteil/Gleichrichter: mindestens 12 V Gleich- oder Wechselstrom an die Klemme

geben (z.B. Modellbahntrafo), Polung beliebig

•

bei korrekter Funktion 3 weitere rote LEDs einstecken

•

Spaß haben

Andreaskreuz vom Zug geschaltet

Der Lokführer oder Fahrdienstleiter ist auch für das Ein- und Ausschalten der Warnlichter des

Andreaskreuzes zuständig, denn es muss von Hand mit einem Schalter bedient werden. Es eignet sich

sowohl für fest installierte als auch modulare Anlagen.

Mit weiteren elektronischen Bausteinen kann ein Zug mit Hilfe von Reflexlichtschranken die Blinklichter

vollautomatisch selbst steuern.

Eine solche Schaltung wird von RS Modellbahn-Elektrik angeboten.

Sie besteht aus

•

zwei Reflexsensoren (erhältlich in zwei Größen)

•

zwei Bausteinen, die das Signal auswerten

•

einer Steuereinheit, die zeiteinstellbar an deren Ausgang Strom für z.B. die oben beschriebene

Schaltung bereitstellt.

Die Steuereinheit ist auch für andere Zwecke konzipiert, z. B. könnte ein Kirmeskarussel angesteuert

werden, das sich dreht, anhält, dreht, anhält usw..

Die Reflexsensoren sind unempfinlich gegen Streulicht und es gibt sie auch in einer zwischen die

Schwellen passenden Größe, am Gleis muss nichts verändert werden. Sie können im Gleis oder auch

daneben in einem Heuballen, Häuschen, Baum, Hecke, Fahrzeug o. ä. versteckt werden.

Es sei nicht verschwiegen, dass die Zugerkennung zwar einwandfrei funktioniert, den Einsatz in

Modulanlagen prinzipbedingt nur bedingt zuläßt.

Der Zug braucht zum Schalten einen gewissen räumlichen Vorlauf und die Distanzen gehen deutlich

über die Modulgrenzen hinaus, d.h., die Kabelverbindung zu den das Reflexsignal auswertenden

Bausteinen muss zwingend trennbar ausgeführt werden.

Letzte Bearbeitung: 17. September 2025 © MEC Bergheim (Erft) e. V.